毎月「安全の日」には、全学年が集まり、テーマを決めてお話をしたり、子供たちに考えさせたりしています!

1月17日は「防災とボランティアの日」、15日~21日までは「防災とボランティア週間」とされています。関東大震災の発生日9月1日は「防災の日」、今から約30年前の1995年(平成7年)1月17日に発生した「阪神淡路大震災」の発生日をこのように設定し、防災意識を高めたり、災害復興を期したボランティア意識啓発のきっかけとなるよう設定されたものです。3.11の東日本大震災は津波の被害が大変大きな大震災でしたが、阪神淡路は建物の倒壊による圧死や、地震後に発生した火災による被害が大変大きかった震災でした。今回の「安全の日」のテーマは、「じしんがおきたときどうするか?」ということで、全学年で由紀子先生のお話を聞きました。

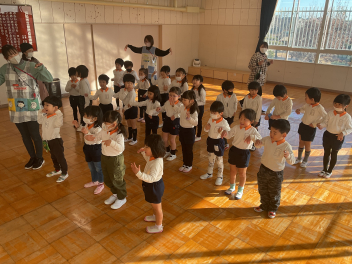

今日は風が強く室内も冷え込んでいましたので、まずは手・頭・体…と全身を揺すって体をほぐしました。由紀子先生からは、30年前の阪神淡路大震災が紹介されました。先生方が中学生のころ(園長先生は35歳で小学校の担任の先生でした)の大地震で高速道路や多くの建物が倒れてしまい大きな被害が出たことが分かりました。

今日のテーマ「じしんがおきたらどうするか?」と質問すると、即座に「ダンゴムシで頭を守る!」と全員から回答がありました。毎月実施している避難訓練の成果でしょうか。なぜ部屋の中央に集まるのか、なぜ窓際はだめなのか、なぜ電灯の下はダメなのかについて皆で考えました。ダンゴムシのポーズでは、首と頭をしっかり守るよう手の組み方なども実践しました。

園長先生からは、「窓の近くにいると危ないけれど、先生方は窓やドアを開けていましたよ!なぜでしょうね?」とお話がありました。大きな地震で建物が傾くと、ドアや窓が開かず、逃げられなくなってしまうとお話がありました。まずは、首と頭を守って地震をやり過ごしたら、先生方の指示を聞いて、安全な所へ避難することを再確認しました。

三方原地区は、河川や山・崖等がなく、最も心配なのは、家庭や幼稚園、送迎の途中などで発生した時の、建物の倒壊による被害です。その後に起きるかもしれない火災にも注意が必要です。お宅の家具などは転倒防止の対策ができていますか?防災グッズ(食料や飲料水の備蓄)は揃っていますか?避難する場所や連絡の取り方は家族で相談してありますか?この日をきっかけに是非各家庭でも確認してみてください。