6年生は、理科「土地のつくりとはたらき」の学習をしています。地層の学習で、川の流れによって堆積してできる地層と、火山灰のように降り積もってできる地層の違いを調べています。

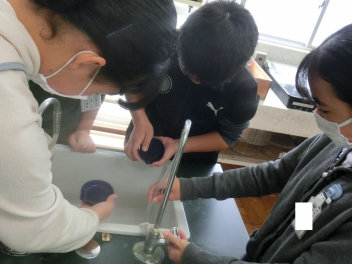

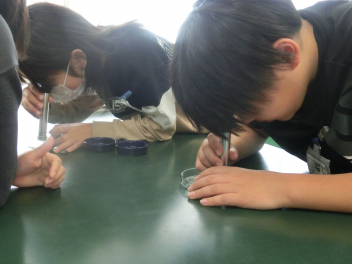

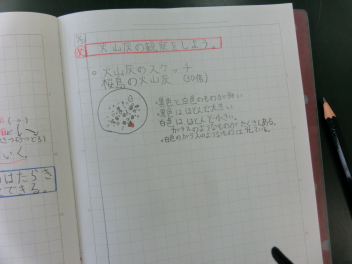

今日は、火山灰によってできた地層の特徴について、火山灰を調べました。火山灰をさらに取り、水を入れてよくこすり、濁り水を捨てます。火山灰が乾いたら、双眼実態顕微鏡を使って30倍にして見て観察しました。透明、灰色などの角ばった粒が見られました。ノートにスケッチして、気付いたことを書きました。

火山灰の粒は角ばっているということから、流されて堆積した粒ではなく、降り積もった粒であり、それが固まって地層になっていることが分かりました。肉眼ではみられない物を顕微鏡で拡大してみると、形やつくりがとてもよく分かります。理科では、観察から結果を出し、考察してまとめていく学習を行っています。

今日は、火山灰によってできた地層の特徴について、火山灰を調べました。火山灰をさらに取り、水を入れてよくこすり、濁り水を捨てます。火山灰が乾いたら、双眼実態顕微鏡を使って30倍にして見て観察しました。透明、灰色などの角ばった粒が見られました。ノートにスケッチして、気付いたことを書きました。

火山灰の粒は角ばっているということから、流されて堆積した粒ではなく、降り積もった粒であり、それが固まって地層になっていることが分かりました。肉眼ではみられない物を顕微鏡で拡大してみると、形やつくりがとてもよく分かります。理科では、観察から結果を出し、考察してまとめていく学習を行っています。