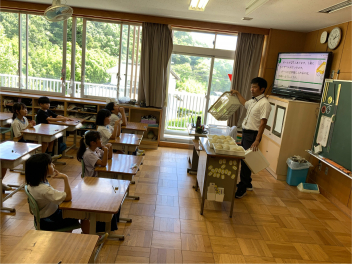

7月14日(月)に、3年1組で算数科の研究授業が行われました。本校は施設一体型の小中一貫校として、今年度は研究主題を「9年間をつなぐ学び舎の創造〜見方・考え方を働かせて〜」として研修に取り組んでいます。子供たち一人一人に応じた学びである「個別最適な学び」と、子供同士が協力して学びを深める「協働的な学び」を充実させるため、クラウドを効果的に活用した授業づくりに取り組んでいます。

今回の研究授業の単元は、3年生で学習する「あまりのあるわり算」です。わり算で余りが出る場合、「その余りをどう扱ったらよいのか」は、子供たちにとって大きなポイントとなります。この授業では、図を操作しながら数量の関係を考え、割り切れる場合のわり算と比べながら理解を深めることを目指しました。

授業の冒頭では、「ソフトボール27個を1箱に6個ずつ入れると、全部で何箱必要かな?」という具体的な問題に取り組みました。わり算の式にすると「27÷6=4あまり3」となり、「4箱」と答えてしまいがちです。しかし、実際にソフトボールを箱に入れてみると、余りの3個も箱に入れる必要があるため、最終的には5箱必要になることを子供たちと確認しました。

この活動を通して、子供たちは単に計算するだけでなく、「あまり」が何を意味し、どのように扱えばよいのかを実感として捉えることができました。

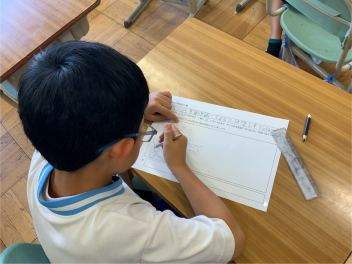

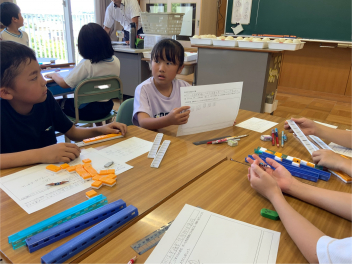

その後は、ボールの数や1箱に入れる数を変えながら、余りの処理の仕方を式だけでなく、図などを活用して説明する学習を進めました。まずは一人一人がじっくりと自分の考えをまとめ、その後、グループで発表し合いました。友達の考えを聞くことで、新たな発見があったり、自分の考えを深めたりする様子が見られました。

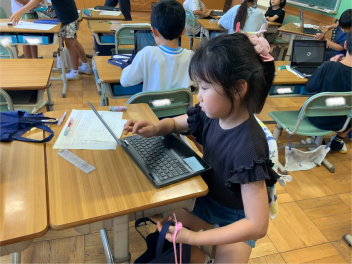

グループで話し合った内容は、オクリンクプラス※(ミライシード)というクラウドツールを使って全体に共有しました。子供たちは、自分たちの考えを図や式で分かりやすく表現し、それを共有することで、全員で学びを深めることができました。

今回の研究授業を通して、子供たちが「あまりのあるわり算」の考え方をより深く理解し、主体的に学ぶ姿を見ることができました。これからも、子供たちが見方・考え方を働かせ、9年間を通してつながる学びを創造できるよう、教職員一同、力を合わせて取り組んでいきたいと思います。

※オクリンクプラスとは・・・

児童生徒が学校で使用する「デジタルの学習ノート」や「発表ツール」のようなものです。タブレット型端末を使って、自分の考えをまとめたり、友達と意見を交換したり、教師に提出したりと、様々な学習活動に活用できるツールです。

これまでのノートや発表資料の作成が、タブレット型端末上でよりスムーズに、そして楽しくできるようになりました。この「オクリンクプラス」は、ベネッセコーポレーションが学校向けに提供している学習支援ソフト「ミライシード」の中の主要なアプリです。児童生徒が主体的に学び、思考力を高めることを目的として開発されています。

27個のソフトボールを1箱に6個ずつ入れます。全部入れるには何箱必要かな?

ワークシートに自分の考えを書きました。

自分の考えをグループで発表し合いました。

クラス全体で発表し合った考えをオクリンクプラスを使って共有しました。