9月28日(日)9月最後の日曜日です。

1か月前は猛暑真っただ中でしたが、今はすっかり秋の空気を感じる毎日となっています

9月も終わりに近づき、来月の予定を確認するためにカレンダーを見ていました…

すると、今週の水曜日10月1日は「法の日」となっています。

子供たちにとっては、ちょっと難しい説明になるかもしれませんが

「法の日」は、法の役割や重要性を考えていただくきっかけとなるよう、設けられた記念日です。昭和35年(1960年)、裁判所、検察庁、弁護士会による三者協議会からの提唱を受けて、政府は10月1日を「法の日」と定め、「国をあげて法を尊重し、法によって個人の基本的権利を擁護し、社会秩序を確立する精神を高めるための日」としました。

6年生は、1学期の社会科で「法」について学習しましたね。「日本国憲法」や「国会=立法機関」「裁判所=司法機関」などなど…、しっかりと覚えていますよね 11月の修学旅行では、実際に国会議事堂を見学し、国の政治や立法機関の中心に触れてきます

11月の修学旅行では、実際に国会議事堂を見学し、国の政治や立法機関の中心に触れてきます

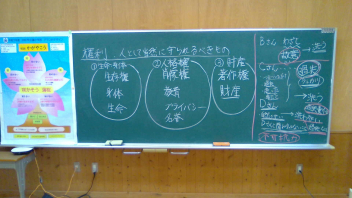

少し前になってしまいますが、9月11日(木)に3名の弁護士の方にお越しいただき、6年生に向けて「法教育出前講座」の講師を務めてくださいました。本日はその時の様子についてお伝えします

「法教育講座」とは、社会を構成する上で法律やルールが不可欠であることを理解し、他者の権利を尊重しつつ、自らの権利を行使する際の法的思考力を身につけるために開かれています。また、公正な社会を支える考え、意識を育成することも目指しています。

弁護士の方から「権利」や「義務」についての説明を聞いた後、実際に学校生活で起こりうるトラブルについて考えてみました。そして、「ある例」をもとに、どうすればよいのかを自分の考えを出し合いました。

「ある例」とは、簡単に説明すると次の通りです。

『給食準備中に、席に座っていました。自分の席の隣を、「ある人」が通っていくときにスープをこぼしてしまって、自分のズボンとシャツが汚れてしまった。自分はこの汚れたズボンとシャツを洗ってほしいと考えている』

「洗ってもらうことができるか、どうか?」

しかし、ここで、次の条件があります。

「ある人」と自分の関係性です。そして、「ある人」がスープをこぼしてしまった経緯です。

いろいろなシチュエーション、条件等があり、子供たちは悩みながら、でも、自分の考えを出して、友達と交流していました

詳しい内容は、伝えることができませんが、道徳で言えば『モラルジレンマ』のように、「どうすればよいのだろう?」と悩むものがありました。しかし、その公平性を保つためにも『法律』があります。

今回は「法」について学ぶとともに、「弁護士」の仕事についても触れ、キャリア教育的な要素も感じることができました。

6年生は、「冷静な判断」「公正・公平な立ち振る舞い」ができる子が多いです。これからも学校のリーダーとして、学校生活を見守っていってほしいと思います。頼んだぞ「蒲小のリーダー」「学校の顔」の6年生

1か月前は猛暑真っただ中でしたが、今はすっかり秋の空気を感じる毎日となっています

9月も終わりに近づき、来月の予定を確認するためにカレンダーを見ていました…

すると、今週の水曜日10月1日は「法の日」となっています。

子供たちにとっては、ちょっと難しい説明になるかもしれませんが

「法の日」は、法の役割や重要性を考えていただくきっかけとなるよう、設けられた記念日です。昭和35年(1960年)、裁判所、検察庁、弁護士会による三者協議会からの提唱を受けて、政府は10月1日を「法の日」と定め、「国をあげて法を尊重し、法によって個人の基本的権利を擁護し、社会秩序を確立する精神を高めるための日」としました。

6年生は、1学期の社会科で「法」について学習しましたね。「日本国憲法」や「国会=立法機関」「裁判所=司法機関」などなど…、しっかりと覚えていますよね

少し前になってしまいますが、9月11日(木)に3名の弁護士の方にお越しいただき、6年生に向けて「法教育出前講座」の講師を務めてくださいました。本日はその時の様子についてお伝えします

「法教育講座」とは、社会を構成する上で法律やルールが不可欠であることを理解し、他者の権利を尊重しつつ、自らの権利を行使する際の法的思考力を身につけるために開かれています。また、公正な社会を支える考え、意識を育成することも目指しています。

弁護士の方から「権利」や「義務」についての説明を聞いた後、実際に学校生活で起こりうるトラブルについて考えてみました。そして、「ある例」をもとに、どうすればよいのかを自分の考えを出し合いました。

「ある例」とは、簡単に説明すると次の通りです。

『給食準備中に、席に座っていました。自分の席の隣を、「ある人」が通っていくときにスープをこぼしてしまって、自分のズボンとシャツが汚れてしまった。自分はこの汚れたズボンとシャツを洗ってほしいと考えている』

「洗ってもらうことができるか、どうか?」

しかし、ここで、次の条件があります。

「ある人」と自分の関係性です。そして、「ある人」がスープをこぼしてしまった経緯です。

いろいろなシチュエーション、条件等があり、子供たちは悩みながら、でも、自分の考えを出して、友達と交流していました

詳しい内容は、伝えることができませんが、道徳で言えば『モラルジレンマ』のように、「どうすればよいのだろう?」と悩むものがありました。しかし、その公平性を保つためにも『法律』があります。

今回は「法」について学ぶとともに、「弁護士」の仕事についても触れ、キャリア教育的な要素も感じることができました。

6年生は、「冷静な判断」「公正・公平な立ち振る舞い」ができる子が多いです。これからも学校のリーダーとして、学校生活を見守っていってほしいと思います。頼んだぞ「蒲小のリーダー」「学校の顔」の6年生