昨日9月1日は「防災の日」でした。防災の意識を高めるとても大切な日です。

蒲小学校では本日、避難訓練を行いました。

今回の避難訓練は、今まで行ってきた全校一斉の運動場避難を見直してみました。

よりリアリティの高いものになるよう「余震が立て続けに起こる」「教室内待機」「けが人あり」「停電により電話や放送が使えない」などの状況を設定しました。具体的な想定は次の通りです。

【緊急地震速報が発令され、その後、静岡県太平洋沖を震源とする大きな地震が発生し、浜松市内では震度7の揺れが発生した。大きな揺れの影響により、けが人やパニックになる児童が多数いることや、強い余震が立て続けに発生することが考えられることから、校舎内でけが人の措置や被害状況の情報共有を行う】

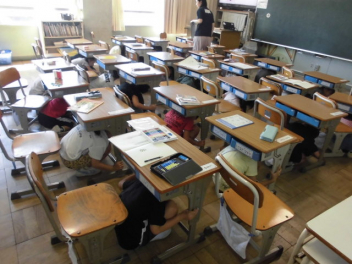

最初の緊急地震速報が発令されてから、教室にいた子供たちは身の安全を守る姿勢をとりました。

子供たちはけでなく、我々教職員にとってもどう動くべきか考える訓練となりました。

蒲小学校では本日、避難訓練を行いました。

今回の避難訓練は、今まで行ってきた全校一斉の運動場避難を見直してみました。

よりリアリティの高いものになるよう「余震が立て続けに起こる」「教室内待機」「けが人あり」「停電により電話や放送が使えない」などの状況を設定しました。具体的な想定は次の通りです。

【緊急地震速報が発令され、その後、静岡県太平洋沖を震源とする大きな地震が発生し、浜松市内では震度7の揺れが発生した。大きな揺れの影響により、けが人やパニックになる児童が多数いることや、強い余震が立て続けに発生することが考えられることから、校舎内でけが人の措置や被害状況の情報共有を行う】

最初の緊急地震速報が発令されてから、教室にいた子供たちは身の安全を守る姿勢をとりました。

子供たちはけでなく、我々教職員にとってもどう動くべきか考える訓練となりました。

地震がおさまった後も、余震に備え教室待機となります。揺れがおさまっている間にヘルメットを用意します。

各学年の被害状況や全校の様子を把握するために、保健室に本部を設置し、情報収集・情報共有につとめます。

トランシーバーを使い、各学年からけが人の有無や被害の状況を聞き、整理します。書き出す情報を精選したり、次の指示を出すことへの難しさを感じ、情報共有の在り方について考えるよい機会となりました。

トランシーバーを使い、各学年からけが人の有無や被害の状況を聞き、整理します。書き出す情報を精選したり、次の指示を出すことへの難しさを感じ、情報共有の在り方について考えるよい機会となりました。

今回、「封筒訓練」という手法を使いました。各学級には、封筒が配られていてその中には「けが人カード」というものが複数枚入っています。それぞれのカードには重症度が違う症状(けが、病気、不安によるパニックなど)が書かれていて、どの学級にどのカードが入っているかは分かりません。だからこそ、同じフロアで情報共有できるか、本部にどう伝えるか、不安なく全体を落ち着かせるにはどうしたらいいか…など、よりリアルに考えて動かなければなりません。

本部である保健室には、全校からの情報が集まってきます。また、重症度の高いけが人も集まってきます。

どう動けばいいのか、子供たちだけでなく、教職員も最善は何かを考え動きました。

今回の訓練で避難体制がしっかりと確認できたわけではありません。課題もたくさん見つけることができました。

情報共有や本部設置場所等についても今後より良い在り方を検討していきたいと思います。

どう動けばいいのか、子供たちだけでなく、教職員も最善は何かを考え動きました。

今回の訓練で避難体制がしっかりと確認できたわけではありません。課題もたくさん見つけることができました。

情報共有や本部設置場所等についても今後より良い在り方を検討していきたいと思います。

校長先生と防災の専門家である常葉大学の木宮教授からお話を聞きました。全校のみんなが真剣に聞いて考えていました。

「どう動くべきか、自分で考えて決めなければならない」

難しい言葉で言うと『臨機応変』に対応することが求められます。いつでも、どこでも、何をしていても…災害が起こった時は、自分で考えて動く。そんな蒲小の子供たちであってほしいと願います。

今回は、子供たちにとっても教職員にとっても、今までとは違う訓練でたくさん考えながら動きました!

御家庭でも、ぜひ「避難場所の確認」「こんな時はどうする?」など防災の話をしてみてはいかがでしょうか?

「どう動くべきか、自分で考えて決めなければならない」

難しい言葉で言うと『臨機応変』に対応することが求められます。いつでも、どこでも、何をしていても…災害が起こった時は、自分で考えて動く。そんな蒲小の子供たちであってほしいと願います。

今回は、子供たちにとっても教職員にとっても、今までとは違う訓練でたくさん考えながら動きました!

御家庭でも、ぜひ「避難場所の確認」「こんな時はどうする?」など防災の話をしてみてはいかがでしょうか?