幼稚園では、子供たちの命と安全を守るための対応を第一に、常に準備を怠らないようにしています!

先日は、避難訓練の様子をお知らせしました。幼稚園の子供たちが真剣に訓練に参加できているのは、先生方や職員が緊張感をもって演習できているからだと思っています。緊急の放送では、もちろん「これは訓練です!」と言って始めますが、内容は、「小学校体育館から火が出ています。煙が幼稚園の方に押し寄せてきています!先生の指示を聞いて速やかに避難してください!」と、臨場感を大切にしながら、緊張感をもって実施しています。

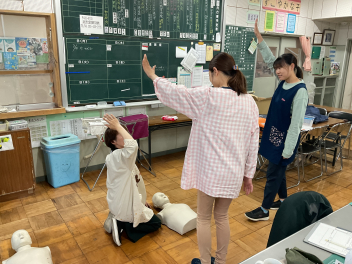

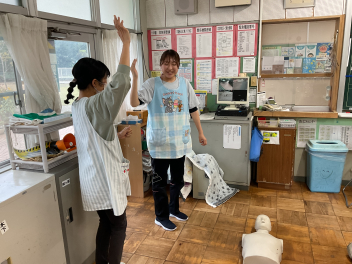

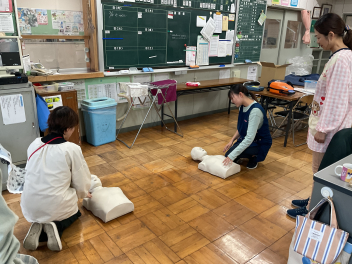

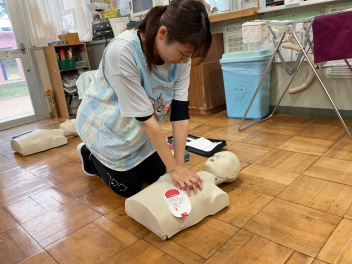

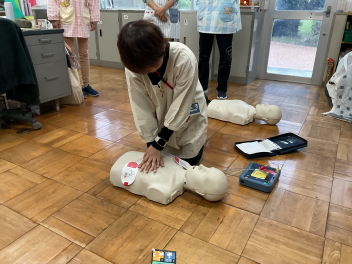

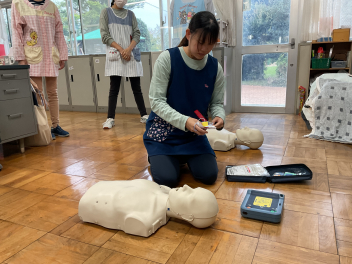

園内で行っている「事故防止委員会」では、小学校が保有しているダミー人形を使って、「救命救急蘇生」の訓練を行いました。

園児は身体が柔らかく、体重も軽いことなどもあり、大きな事故につながらないケースもありますが、幼児の行動は、予想がつかない動きや行動により、大事故につながることがあります。過日県内で発生した、送迎バスに置き去りにされ亡くなってしまったケースは本当に痛ましい事故・事件でした。その他にも、誤嚥による窒息であったり、服などが遊具に絡まって首が絞められてしまったり、お湯をかぶって大火傷を負ったりと、様々な事故が発生しています。

園児は身体が柔らかく、体重も軽いことなどもあり、大きな事故につながらないケースもありますが、幼児の行動は、予想がつかない動きや行動により、大事故につながることがあります。過日県内で発生した、送迎バスに置き去りにされ亡くなってしまったケースは本当に痛ましい事故・事件でした。その他にも、誤嚥による窒息であったり、服などが遊具に絡まって首が絞められてしまったり、お湯をかぶって大火傷を負ったりと、様々な事故が発生しています。

AED(自動体外式除細動器)は、幼稚園の職員室の南側窓から見える所にあります。市内のAEDは、保管場所がネット上で分かるようになっています。AEDは、装着することで、倒れている人が、「心肺蘇生術」が必要かどうかの判断もしてくれる優れた機器です。手順は以下の通りですので、ブログ読者の皆様も、確認しておきましょう。

①要救助者発見 ②大きな声で声を掛けて意識の確認 ③119番通報とAEDの手配のため周囲の人を呼び集める ④口元に耳を当てたり、胸や腹の動きから呼吸の有無を確認 ⑤なければ直ちに胸骨圧迫(心臓マッサージ)を開始する

人工呼吸ができる場合は、気道確保→心臓マッサージ30回(1分間100~120回の速さ)→人工呼吸2回 を繰り返します!

①要救助者発見 ②大きな声で声を掛けて意識の確認 ③119番通報とAEDの手配のため周囲の人を呼び集める ④口元に耳を当てたり、胸や腹の動きから呼吸の有無を確認 ⑤なければ直ちに胸骨圧迫(心臓マッサージ)を開始する

人工呼吸ができる場合は、気道確保→心臓マッサージ30回(1分間100~120回の速さ)→人工呼吸2回 を繰り返します!

AEDを装着すると、音声案内でやることを指示してくれます。先生方も指示を聞きながら練習しました。胸骨圧迫では、胸骨が折れてしまわないかと心配になるくらい力を入れて押します。2~3分圧迫するだけで自分の息が上がってしまうくらい疲れます。先生方には、とにかく一人で、人の命を救護するのは難しいので、近くの人の協力を仰ぐよう伝えました。それでも、誰もいなくても、目の前に要救助者がいる場合は、自分の命にかかわらない状況であれば、迷うことなく蘇生法等を行うよう話をしました。幼稚園では、まずは事故が起きないように最善の配慮と注意をしていきたいと思います。