11月11日(火)に、1年2組で音楽科の研究授業が行われました。本学園は、施設一体型小中一貫校の強みを生かし、9年間を見通した学びを大切にしています。

研究主題を「9年間をつなぐ学び舎の創造~見方・考え方を働かせて~」として研修をしています。子供たちが、「なぜだろう」「どういうことだろう」といった疑問をもち、「できた」「分かった」という実感を伴った学び(見方・考え方を働かせた学び)を9年間積み重ねていくことを目指しています。特に今年度は、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図る手法の一つとして、「クラウド」を活用した授業改善に重点を置いています 。また、各教科の特質を踏まえ、課題解決に必要な「考えるための技法」(例:比較する、構造化するなど)を活用した学習活動を工夫しています。

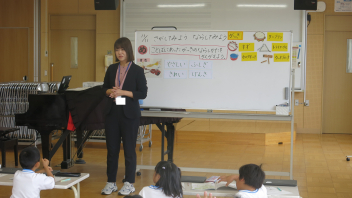

今回の音楽科の授業は、「がっきとなかよくなろう」「さがしてみよう ならしてみよう」という題材の4時間目にあたりました。打楽器を演奏したり聴いたりすることを通して、「音色の違い」が生み出すよさや面白さに気付き、表現したい「言葉」に合った楽器や鳴らし方について考えることが目標でした 。

授業では、子供たちが音楽を形づくっている要素の一つである「音色」に注目し、その音色と「演奏の仕方」との関わりを意識できるよう指導しました。

子供たちは「優しい」「元気」「不思議」「きれい」の4つの言葉を分担し、それぞれ自分の言葉に合った打楽器(トライアングル、すず、タンブリンなど )と鳴らし方を考えました。

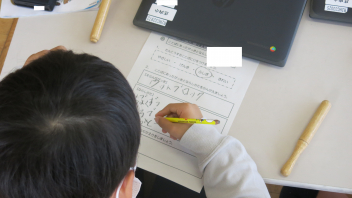

この活動では、前時に作成した「オクリンクプラスのヒントカード」を参考にできるようにしました。これは、児童が様々な楽器の鳴らし方を擬音語で表現してまとめたもので、まさに「個別最適な学び」を支援するツールとして機能していました。

その後、グループで自分の考えた楽器と鳴らし方を紹介し合いました。友達の演奏を聴き、「もっとはねるように指を使って強くたたくと『元気』に聞こえるよ」といった具体的なアドバイスを送り合う姿が見られました。この「協働的な学び」の過程で、自分とは違う考え方に触れたり、表現をより豊かにするための工夫を考えたりする姿は、まさに本校が目指す「対話を通して自ら学びを深める姿」につながっていました。

子供たちは、ただ楽器を鳴らすだけでなく、「どう鳴らしたら、この『優しい』という気持ちが伝わるかな?」と、音色や鳴らし方を工夫することに夢中になって取り組みました 。授業の最後には、「げんきなおとをあらわすために、タンブリンをつよく1つずつうった」といった言葉で、表現の工夫をしっかりと振り返ることができました。

今回の研究授業は、音楽科の学習を通して、低学年から「見方・考え方」を働かせ、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を充実させるための大切な一歩となりました。今後も、本学園では9年間を見通した質の高い学びができる授業を目指し、教職員一同、研修に励んでいきたいと思います。

研究主題を「9年間をつなぐ学び舎の創造~見方・考え方を働かせて~」として研修をしています。子供たちが、「なぜだろう」「どういうことだろう」といった疑問をもち、「できた」「分かった」という実感を伴った学び(見方・考え方を働かせた学び)を9年間積み重ねていくことを目指しています。特に今年度は、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図る手法の一つとして、「クラウド」を活用した授業改善に重点を置いています 。また、各教科の特質を踏まえ、課題解決に必要な「考えるための技法」(例:比較する、構造化するなど)を活用した学習活動を工夫しています。

今回の音楽科の授業は、「がっきとなかよくなろう」「さがしてみよう ならしてみよう」という題材の4時間目にあたりました。打楽器を演奏したり聴いたりすることを通して、「音色の違い」が生み出すよさや面白さに気付き、表現したい「言葉」に合った楽器や鳴らし方について考えることが目標でした 。

授業では、子供たちが音楽を形づくっている要素の一つである「音色」に注目し、その音色と「演奏の仕方」との関わりを意識できるよう指導しました。

子供たちは「優しい」「元気」「不思議」「きれい」の4つの言葉を分担し、それぞれ自分の言葉に合った打楽器(トライアングル、すず、タンブリンなど )と鳴らし方を考えました。

この活動では、前時に作成した「オクリンクプラスのヒントカード」を参考にできるようにしました。これは、児童が様々な楽器の鳴らし方を擬音語で表現してまとめたもので、まさに「個別最適な学び」を支援するツールとして機能していました。

その後、グループで自分の考えた楽器と鳴らし方を紹介し合いました。友達の演奏を聴き、「もっとはねるように指を使って強くたたくと『元気』に聞こえるよ」といった具体的なアドバイスを送り合う姿が見られました。この「協働的な学び」の過程で、自分とは違う考え方に触れたり、表現をより豊かにするための工夫を考えたりする姿は、まさに本校が目指す「対話を通して自ら学びを深める姿」につながっていました。

子供たちは、ただ楽器を鳴らすだけでなく、「どう鳴らしたら、この『優しい』という気持ちが伝わるかな?」と、音色や鳴らし方を工夫することに夢中になって取り組みました 。授業の最後には、「げんきなおとをあらわすために、タンブリンをつよく1つずつうった」といった言葉で、表現の工夫をしっかりと振り返ることができました。

今回の研究授業は、音楽科の学習を通して、低学年から「見方・考え方」を働かせ、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を充実させるための大切な一歩となりました。今後も、本学園では9年間を見通した質の高い学びができる授業を目指し、教職員一同、研修に励んでいきたいと思います。