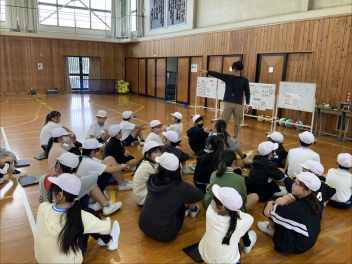

10月31日(金)、体育館にて、6年生の体育科研究授業がありました。

本校では、施設一体型の小中一貫校の利点を最大限に生かし、義務教育9年間を通して一貫した資質・能力を育むことを目標に、日々の授業改善に取り組んでいます。

特に、子供たちが「自分の考えに自信をもち、表現し、深く学ぶ力」を身に付けるため、研究主題を「9年間をつなぐ学び舎の創造 ~見方・考え方を働かせて~」と設定しています。

これは、単に知識を教えるのでなく、各教科の特質を踏まえ、子供たち自身が「なぜだろう?」「どういうことだろう?」と疑問をもち、思考の方法(考えるための技法)を働かせて、課題を主体的に解決していく授業づくりを目指すものです。

今回の体育科の授業も、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」、そして「主体的・対話的で深い学び」の視点から、教職員が指導の工夫を学び合う貴重な機会となりました。

本日の授業は、6年生の「ソフトバレーボール」単元の4時間目にあたります。

「仲間との対話を通して、自分たちのチームの特徴や課題を理解し、ボールをつないで3回目でアタックするための作戦を考える」ことを本時の目標として、単なる運動技能の習得に留まらず、思考力、判断力、表現力の育成に焦点を当てました。

授業の中で「考える学び」の実践のために、各チームはタブレット型端末で試合の様子を撮影しました。この動画はパスやアタックの成功・失敗の要因を客観的に分析するためのものです。ICTを効果的に活用することで、教師に言われるのではなく、自ら課題に気付き、深く考える「個別最適な学び」が実現されるようにしました。

「ボールが途切れる原因」や「相手コートの弱点」といった課題をもとに、チーム内で対話が行われました。「一人目を必ずセッターにつなぐ作戦にしよう」「フォーメーションを崩さないためにはどう動くべきか」など、子供たちは試行錯誤しながら作戦を練り直す姿が見られました。

さすが「小学校リーダー」である6年生です。課題解決に向けて、自分と仲間、そして作戦を真剣に見つめ、知恵を出し合ってより良い解決策を生み出すという、これからの社会で求められる力を発揮していました。

今回の研究授業で得られた成果と課題は、教職員で共有し、今後の授業改善に生かしていきたいと思います。

本校では、施設一体型の小中一貫校の利点を最大限に生かし、義務教育9年間を通して一貫した資質・能力を育むことを目標に、日々の授業改善に取り組んでいます。

特に、子供たちが「自分の考えに自信をもち、表現し、深く学ぶ力」を身に付けるため、研究主題を「9年間をつなぐ学び舎の創造 ~見方・考え方を働かせて~」と設定しています。

これは、単に知識を教えるのでなく、各教科の特質を踏まえ、子供たち自身が「なぜだろう?」「どういうことだろう?」と疑問をもち、思考の方法(考えるための技法)を働かせて、課題を主体的に解決していく授業づくりを目指すものです。

今回の体育科の授業も、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」、そして「主体的・対話的で深い学び」の視点から、教職員が指導の工夫を学び合う貴重な機会となりました。

本日の授業は、6年生の「ソフトバレーボール」単元の4時間目にあたります。

「仲間との対話を通して、自分たちのチームの特徴や課題を理解し、ボールをつないで3回目でアタックするための作戦を考える」ことを本時の目標として、単なる運動技能の習得に留まらず、思考力、判断力、表現力の育成に焦点を当てました。

授業の中で「考える学び」の実践のために、各チームはタブレット型端末で試合の様子を撮影しました。この動画はパスやアタックの成功・失敗の要因を客観的に分析するためのものです。ICTを効果的に活用することで、教師に言われるのではなく、自ら課題に気付き、深く考える「個別最適な学び」が実現されるようにしました。

「ボールが途切れる原因」や「相手コートの弱点」といった課題をもとに、チーム内で対話が行われました。「一人目を必ずセッターにつなぐ作戦にしよう」「フォーメーションを崩さないためにはどう動くべきか」など、子供たちは試行錯誤しながら作戦を練り直す姿が見られました。

さすが「小学校リーダー」である6年生です。課題解決に向けて、自分と仲間、そして作戦を真剣に見つめ、知恵を出し合ってより良い解決策を生み出すという、これからの社会で求められる力を発揮していました。

今回の研究授業で得られた成果と課題は、教職員で共有し、今後の授業改善に生かしていきたいと思います。