10月29日(水)に、5年生の音楽科で研究授業を行いました。

今回の授業は、「和音のひびきの移り変わりを感じ取ろう」という題材でした。

子供たちは、前時までに「ドミソ」「ファラド」といったいくつかの和音(専門的には I や IV、V7 と呼ばれるものです)の響きに真剣に耳を傾け、それぞれの響きがもつ「おだやかな感じ」「元気な感じ」「少し不安な感じ」といった雰囲気(曲想)の違いを感じ取っていました。

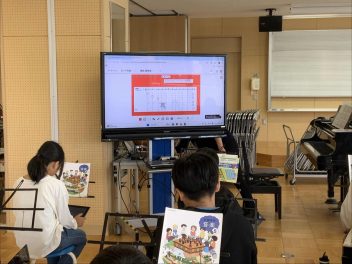

そして、本時の授業のゴールは、その和音の響きの移り変わりを聴き取り、そこから得たイメージをもとに「自分だけの4小節の旋律をつくる」ことでした。オクリンクプラス(※)を使用して自分で考えた旋律を記入したり、和音を確認したりしながら、個別最適な学びを進めることができました。

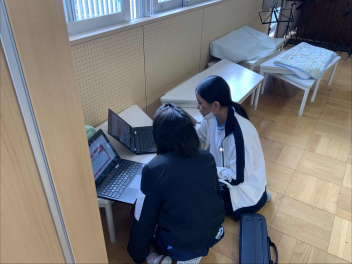

子供たちは、「旋律をつくる手順」を参考に、「おだやかな感じにしたいから、あまり音を高くしないようにしよう」「最後は盛り上げたいから、音をだんだん上げていこう」など、自分なりにイメージを膨らませ、試行錯誤しながら作曲に挑戦していました。グループで相談しながら作曲するなど、協働的に学んでいる姿も見られました。

自分の考えや感じたことを、音楽という形で「表現」しようとする真剣な眼差しは、まさに本学園の研究主題である「9年間をつなぐ学び舎の創造 ~見方・考え方を働かせて~」の目指す姿そのものでした。

音楽科の「見方・考え方」(和音の響きと曲想との関わり)を働かせ、主体的に「自分ならどう表現するか」を考える、深い学びの時間となりました。

今回のような研究授業で得た成果や課題は、音楽科だけにとどまらず、全ての教科の授業づくりに活かし、子供たちのさらなる成長を促していきたいと思います。

※オクリンクプラスとは・・・

児童生徒が学校で使用する「デジタルの学習ノート」や「発表ツール」のようなものです。タブレット型端末を使って、自分の考えをまとめたり、友達と意見を交換したり、教師に提出したりと、様々な学習活動に活用できるツールです。

今回の授業は、「和音のひびきの移り変わりを感じ取ろう」という題材でした。

子供たちは、前時までに「ドミソ」「ファラド」といったいくつかの和音(専門的には I や IV、V7 と呼ばれるものです)の響きに真剣に耳を傾け、それぞれの響きがもつ「おだやかな感じ」「元気な感じ」「少し不安な感じ」といった雰囲気(曲想)の違いを感じ取っていました。

そして、本時の授業のゴールは、その和音の響きの移り変わりを聴き取り、そこから得たイメージをもとに「自分だけの4小節の旋律をつくる」ことでした。オクリンクプラス(※)を使用して自分で考えた旋律を記入したり、和音を確認したりしながら、個別最適な学びを進めることができました。

子供たちは、「旋律をつくる手順」を参考に、「おだやかな感じにしたいから、あまり音を高くしないようにしよう」「最後は盛り上げたいから、音をだんだん上げていこう」など、自分なりにイメージを膨らませ、試行錯誤しながら作曲に挑戦していました。グループで相談しながら作曲するなど、協働的に学んでいる姿も見られました。

自分の考えや感じたことを、音楽という形で「表現」しようとする真剣な眼差しは、まさに本学園の研究主題である「9年間をつなぐ学び舎の創造 ~見方・考え方を働かせて~」の目指す姿そのものでした。

音楽科の「見方・考え方」(和音の響きと曲想との関わり)を働かせ、主体的に「自分ならどう表現するか」を考える、深い学びの時間となりました。

今回のような研究授業で得た成果や課題は、音楽科だけにとどまらず、全ての教科の授業づくりに活かし、子供たちのさらなる成長を促していきたいと思います。

※オクリンクプラスとは・・・

児童生徒が学校で使用する「デジタルの学習ノート」や「発表ツール」のようなものです。タブレット型端末を使って、自分の考えをまとめたり、友達と意見を交換したり、教師に提出したりと、様々な学習活動に活用できるツールです。