10月22日(水)、5年生を対象に、地域で茶業を営む宇津山製茶の日本茶インストラクターの方々を講師にお招きし、「お茶講座」を実施しました。

講座ではまず、お茶の歴史や、緑茶・紅茶・ウーロン茶といったお茶の種類の違いについて学びました。特に、全てのお茶が同じツバキ科の植物から作られていることや、静岡茶の始まりが鎌倉時代の高僧、聖一国師が茶の種をまいたことに由来するという話は、子供たちにとって驚きと発見の連続でした。

さらに、お茶の成分と効用についても詳しく説明していただきました。例えば、緑茶カテキンには抗酸化力があり、ビタミンEの約20倍もあること、殺菌作用でインフルエンザ予防にも役立つこと、また、ダイエットや美肌、虫歯予防にも効果があることなど、お茶がもつ「不思議なチカラ」に、子供たちは興味津々でした。

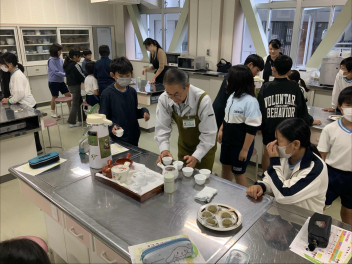

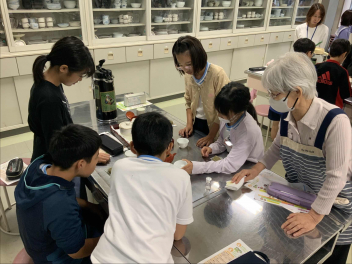

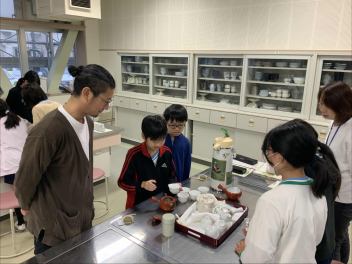

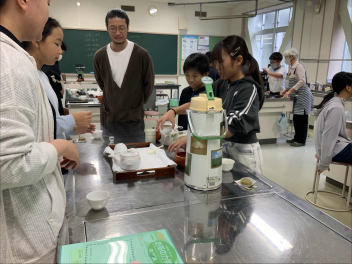

座学の後は、いよいよ実践です。煎茶、玄米茶、そして紅茶の3種類のお茶について、それぞれおいしく淹れるための「ちょっとしたコツ」を教えていただきました。

子供たちは、いただいたパンフレットを真剣に見ながら、温度や浸出時間、そして「最後の一滴まで絞りきること」などのポイントに気を付けながら、自分たちでお茶を淹れました。

淹れたお茶は、お菓子と共に味わいました。「煎茶は少し苦みがあるけど美味しい」「玄米茶は香ばしい匂いがする」「紅茶は甘くて飲みやすい」など、五感をフルに使って、それぞれの風味を比較していました。

今回の講座を通して、「お茶にも、いろいろ種類があって、お茶の種類によって入れ方が少し違う」ことを実感し、子供たちはお茶の世界の奥深さにすっかり引き込まれたようです。「もっと他の種類のお茶についても調べてみたい」「家でも家族においしいお茶を淹れてあげたい」という声も聞かれ、自ら学ぶ意欲が大きく高まりました。

日本の伝統的な飲み物であるお茶を通して、文化、科学、そして生活に密着した知識を学べた大変貴重な機会となりました。

講座ではまず、お茶の歴史や、緑茶・紅茶・ウーロン茶といったお茶の種類の違いについて学びました。特に、全てのお茶が同じツバキ科の植物から作られていることや、静岡茶の始まりが鎌倉時代の高僧、聖一国師が茶の種をまいたことに由来するという話は、子供たちにとって驚きと発見の連続でした。

さらに、お茶の成分と効用についても詳しく説明していただきました。例えば、緑茶カテキンには抗酸化力があり、ビタミンEの約20倍もあること、殺菌作用でインフルエンザ予防にも役立つこと、また、ダイエットや美肌、虫歯予防にも効果があることなど、お茶がもつ「不思議なチカラ」に、子供たちは興味津々でした。

座学の後は、いよいよ実践です。煎茶、玄米茶、そして紅茶の3種類のお茶について、それぞれおいしく淹れるための「ちょっとしたコツ」を教えていただきました。

子供たちは、いただいたパンフレットを真剣に見ながら、温度や浸出時間、そして「最後の一滴まで絞りきること」などのポイントに気を付けながら、自分たちでお茶を淹れました。

淹れたお茶は、お菓子と共に味わいました。「煎茶は少し苦みがあるけど美味しい」「玄米茶は香ばしい匂いがする」「紅茶は甘くて飲みやすい」など、五感をフルに使って、それぞれの風味を比較していました。

今回の講座を通して、「お茶にも、いろいろ種類があって、お茶の種類によって入れ方が少し違う」ことを実感し、子供たちはお茶の世界の奥深さにすっかり引き込まれたようです。「もっと他の種類のお茶についても調べてみたい」「家でも家族においしいお茶を淹れてあげたい」という声も聞かれ、自ら学ぶ意欲が大きく高まりました。

日本の伝統的な飲み物であるお茶を通して、文化、科学、そして生活に密着した知識を学べた大変貴重な機会となりました。