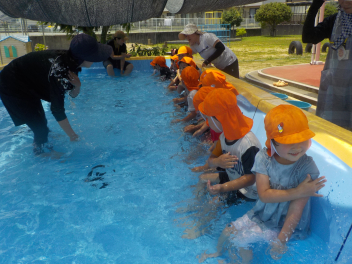

やはり、水遊びをする子どもの姿が、いちばん涼し気です。年少組さんは、水遊びの前に、先生から丁寧に、服の脱ぎ方や畳み方を教えてもらっています。みんな、できていますよ 皆さんのお子さんは、「自分でできる子」ばかりです

皆さんのお子さんは、「自分でできる子」ばかりです 時間がかかりますが、お家でも「任せて、やらせて」見てください。

時間がかかりますが、お家でも「任せて、やらせて」見てください。

年少組さんと年長組さんは、ペアを組んで一緒に引佐図書館まで行きました。年中組さんが年少組さんの時は、「行きたくない」と泣いて職員室に残っていましたが、年長組さんの励ましを受けて、この暑さの中でも、歩いて戻ってくることができました。逞しくなりました 汗をいっぱいかいたので、泥んこ服のままプールに入りました。暑くなった体を冷やして、涼し気でした

汗をいっぱいかいたので、泥んこ服のままプールに入りました。暑くなった体を冷やして、涼し気でした

図書館に出発する前の様子。ピンク帽子が年長組さん・オレンジ帽子が年中組さんです。

図書館から帰ってきた様子。絵本が入ったバックは重かったけど、仲間がいるから頑張れる。園だからこそできる経験です。さあ、プールだ!

指導する先生は、子どもと一緒に水に入ります。

監視の先生は、プールに入らず、周囲から子どもの観察をします。子どもに声を掛ける先生・プール全体を見る先生と、役割分担をしながら、事故を未然に防いでいます。

安心・安全な環境があるからこそ、「自発的な活動としての遊び」が成り立ち、子どもらしい笑顔が自然にわいてきます。

「自発的な活動としての遊び」が成立するには、目に見えない先生たちの意図的・計画的な思いがあふれています。このことを理解していない方がこの場に入ると、環境が一気に崩れます。崩れると、遊びが成立しなくなるだけでなく、予期しない危険が発生します。私たちが一番恐れることですが、このことはなかなか理解されません。言葉では伝えにくい世界です。

泥んこ服を着たままの水遊びは、義務教育で行う「着衣水泳」につながっているんだと、今、気づきました

「着衣水泳」が幼稚園ですでに取り組んでいることを、もっと早くわかっていたならば・・・。幼稚園は子どもだけでなく、私にとっても重要な学びの場・気付きの場です。